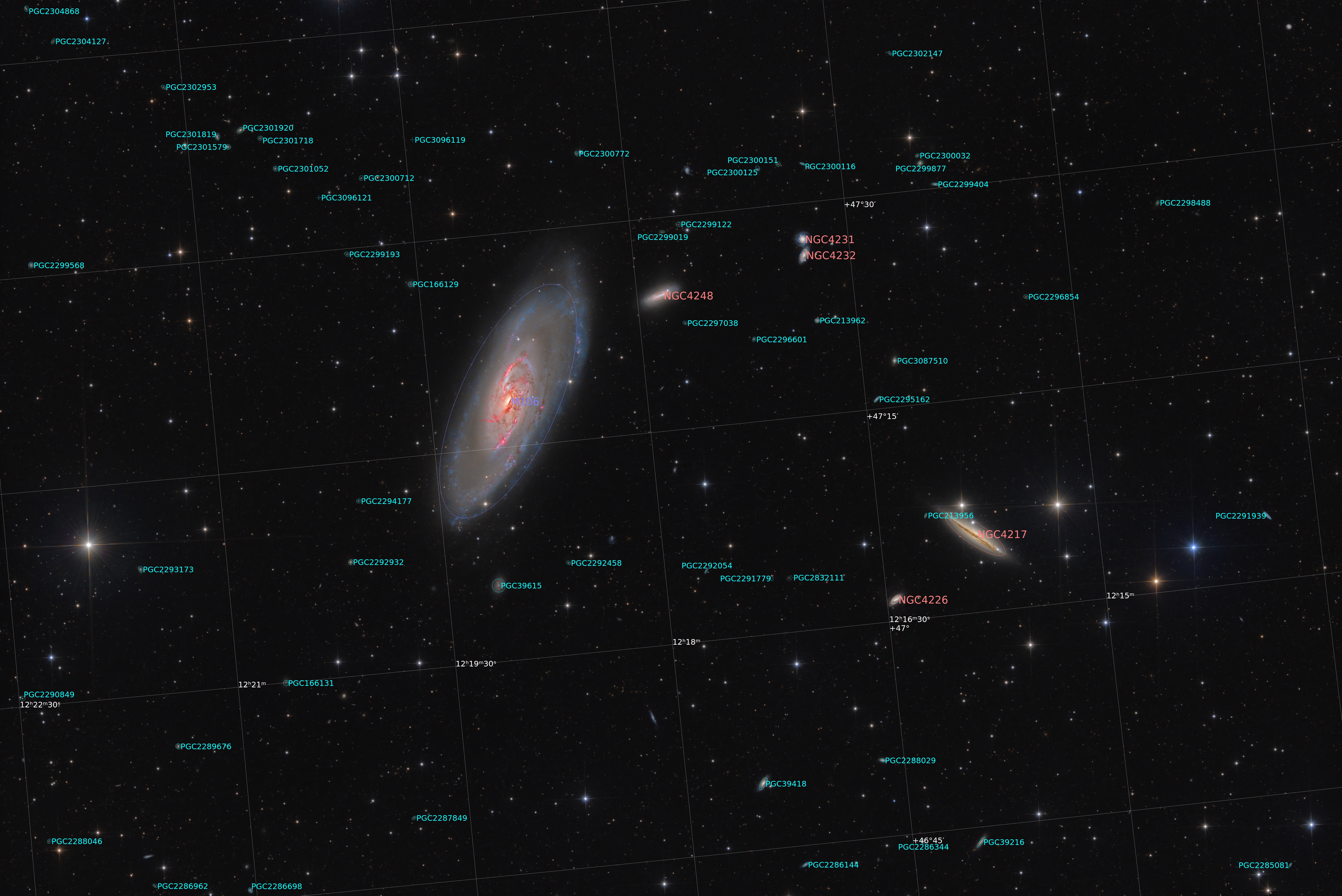

J’ai récemment réalisé une image HaRGB de la galaxie Messier 106 (M106, NGC 4258), en combinant 46 poses de 300 s en Hα (filtre Optolong L‑Extreme) et 210 poses de 180 s en RVB (filtre Clear). Outre M106, on distingue très nettement sa « voisine » NGC 4217 et de nombreuses galaxies de fond, révélant la richesse du ciel profond. Vous trouverez ci‑dessous le détail du matériel employé, des précisions scientifiques, et quelques conseils pour aborder ce type de prise de vue.

Matériel et acquisition

- Télescope : TS‑ONTC HYPERGRAPH 10″ (254 mm, F/D 4)

- Correcteur‑Réducteur : 0,85× 3″ (focale effective 863 mm, F/D 3,4)

- Monture : SkyWatcher EQ8R‑Pro sur pilier acier DIY

- Caméra : ZWO ASI2600MC DUO (–20 °C)

- Filtres :

- Hα (7 nm) : Optolong L‑Extreme – 46 × 300 s (5 h 10 min)

- Clear (RVB) : Optolong Clear – 210 × 180 s (10 h 30 min)

- Guidage : DUO ZWO

- Roue à filtres : ZWO EFW 5×2″

- Focuser : ZWO EAF électronique

- Traitement :

- PixInsight pour l’alignement, l’empilement et la combinaison HaRGB

- Adobe Photoshop pour les ajustements finaux (balances colorimétriques, retouches locales)

À propos de M106 et de son environnement

Messier 106 (NGC 4258)

- Type : galaxie spirale intermédiaire (SAB(s)bc)

- Distance : ~23,7 millions d’années‑lumière

- Dimensions apparentes : 18′ × 7′

- Diamètre réel : ~135 000 années‑lumière

- Classement : Seyfert II (noyau actif)

- Particularités :

- Deux « bras anormaux » visibles en Hα, dus à des jets interagissant avec le milieu interstellaire

- Présence d’un mégamaser d’eau, utilisé pour mesurer directement la distance et la masse du trou noir central

- Riche en régions H II, témoignages des vents stellaires et de la formation d’amas d’étoiles massives

NGC 4217 et galaxies de fond

- NGC 4217 : spirale vue par la tranche, à ~60 millions d’années‑lumière, compagnon probable de M106, avec des filaments de poussière extraplanaires

- Contexte : nombreuse population de galaxies lointaines (magnitude 14–18) qui parsèment le champ, visibles grâce à l’intégration longue et à un ciel de qualité Bortle 3

Pourquoi autant de signal Hα ?

- Régions H II : les jeunes étoiles massives ionisent l’hydrogène environnant. L’émission à 656 nm se traduit par des nébuleuses rougeâtres très lumineuses dans les bras spiraux.

- Bras anormaux : ces structures révélées en Hα sont liées à des jets de particules du noyau actif, chauffant et ionisant le gaz interstellaire dans des directions peu communes.

- Mégamaser d’eau : la présence de gaz dense et chaud autour du trou noir central renforce la visibilité des régions ionisées en Hα.

Anecdotes et contexte scientifique

- Découverte : M106 a été repérée en 1781 par Pierre Méchain.

- Trou noir supermassif : la rotation d’un disque de gaz moléculaire à l’échelle parsec a permis de déterminer sa masse avec une précision inégalée.

- Calibrage cosmologique : M106 a servi à affiner la « piste de distance » de Hubble grâce à ses céphéides et ses masers, ancrant ainsi l’échelle de l’univers.

Conclusion

La capture HaRGB de M106 révèle les riches régions de formation stellaire et les bras anormaux, tout en offrant un champ rempli de galaxies fascinantes. Avec plus de 15 heures d’intégration dans des filtres adaptés, ce type de projet est à la portée des astrophotographes motivés, même débutants, pour peu qu’ils s’équipent progressivement et apprennent les bonnes techniques de calibration.

Clear skies et bons empilements !

1 Comment

M106 et son cortège de quasars : voyage au bout de l’Univers - DoffinAstrophoto

[…] y a la majestueuse galaxie M106, brillante et proche à l’échelle cosmique… et tout autour, des quasars dont la lumière a […]